地車に宿る和船の記憶

〈岸和田祭の歴史(3/3)〉

「だんじり語源考」の途中ですが、岸和田祭が近付いて参りましたので、岸和田祭と岸和田の地車に関して、あまり知られていない、けれども大切で興味深い話題を、三回に分けて記します。今回は、その最終回です。

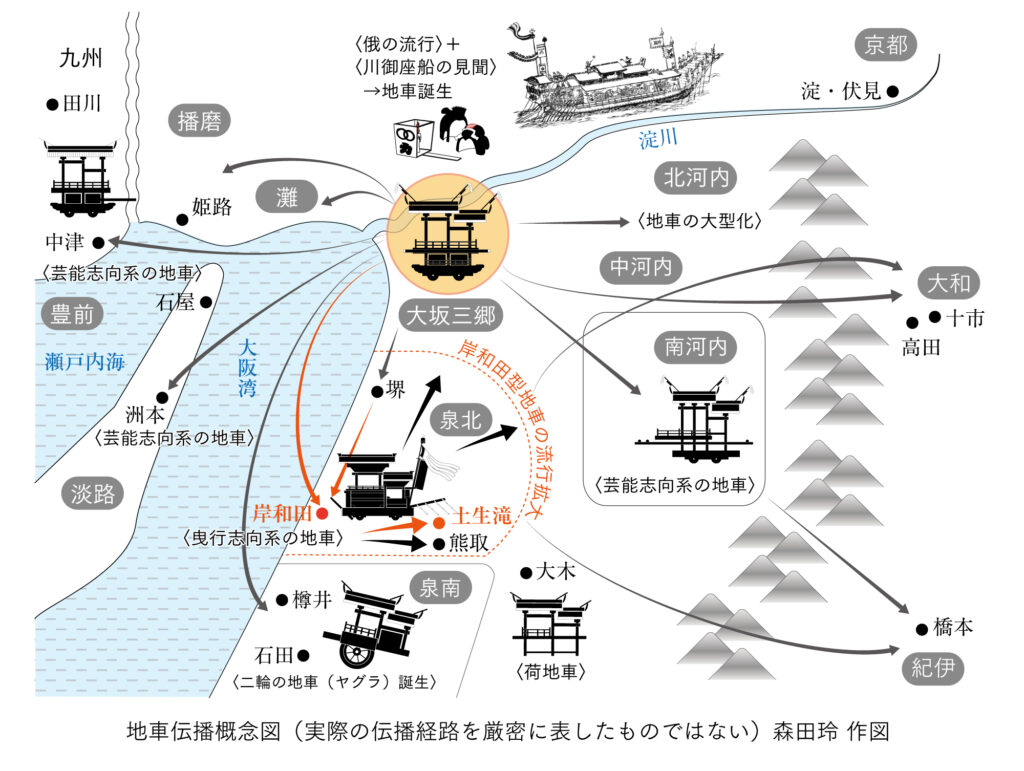

現在では、ダンジリといえば岸和田が想起されますが、実は、地車の発祥は岸和田ではありません。地車は、江戸時代中期の享保年間(1716-36)に、大坂三郷域の夏祭で誕生した神賑(かみにぎわい)の祭具です。その役割は、俄(にわか)と呼ばれる滑稽寸劇を披露するための移動式の芸能舞台で、その形態は、当時頻繁に淀川を往来した豪華絢爛の川御座船を模したものでした(『日本だんじり文化論』)。

天神祭をはじめ旧暦六月の各社の夏祭では、多い時には合わせて百台以上の地車が曳き出されました。大坂で生まれ育まれた地車は、摂河泉・瀬戸内海域を中心に広く伝播し、その先々で様々な形態の地車へと変化しました。岸和田の地車も、このような事例の一つです。

地車は、大坂から、海路で淡路島や瀬戸内海域にも広がって、遠くは、九州の中津(大分県中津市)、日本海に面する城崎(兵庫県豊岡市)にまで伝わっている。同じく大坂発祥の太鼓台も、地車の伝播地域と重なるように分布する。平成二十八年(2016)に、ユネスコ無形文化遺産の代表一覧表に記載された「山・鉾・屋台行事」三十三件の登録地の空白地帯が、「地車・太鼓台文化圏」の中心に当たる。

地車に残る和船の記憶

現在、曳行されている地車の多くは、上下に段差のある大屋根と小屋根の二棟造です。唐破風(からはふ)の屋根、それを支える組物、随所に施された彫刻、そして神社の祭に出る祭具であることなどから、「地車は神社の社殿を小型化したもの」であると考える人は少なくありません。また、祇園祭の山鉾の影響を受けて地車が造られたと考える向きもあります。

しかしながら、地車は、江戸時代に淀川を往来した、二階建ての多棟造で様々な形式の屋形を備える豪華絢爛の川御座船(かわござぶね)をモデルとした祭具であり、大坂独自の文化です。唐破風も神社の社殿ではなく、川御座船によく見られる屋根の形態に由来します。

-1024x326.jpg)

川御座船之絵図(東京大学駒場図書館)

江戸時代において御座船とは、幕府や諸大名が所有し、朝鮮通信使や琉球使節の送迎、西国大名の参勤交代で用いられた豪華絢爛の船を指す。その設計思想は、武家屋敷の書院造を船上に再現した「移動式の武家屋敷」といえる。

「地車が船である」ことを最もわかりやすく示しているのは、古い形態の地車の周囲に巡らされた波模様の飾幕です。現在では、この部分に人馬の彫刻が施された部材を組み込むことが多いのですが、このような場合でも、土台には波模様の彫刻が施されます。天神祭に出た天満市場の三ツ屋根地車の土台にも、波模様の彫刻が施されていました。

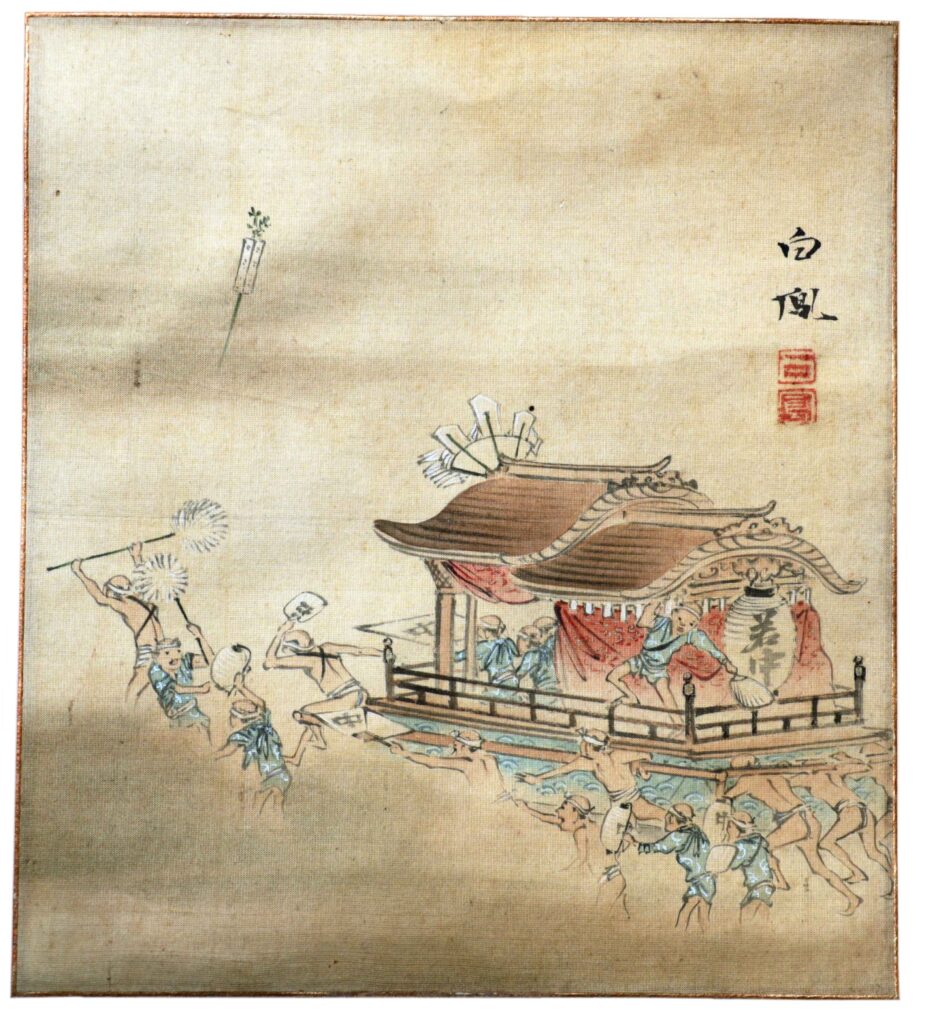

地車図(筆者蔵)

波模様の飾幕は地車が船であることを示す。サカンボ(榊万度)と梵天、流し俄の象徴である俄行灯を携える人々が見える。武部白鳳画〈明治-大正期〉

-1-1024x756.jpg)

弘化三年(一八四六)のもの。天満宮付近で大和屋の屋号で大工を営んだ家系(山崎家・大阪府茨木市)に伝わる。

図は、大阪歴史博物館ウェブサイト掲載画像をトレースしたもの。不鮮明な部分は、現在の地車を参考に、彫刻師の河合賢申が補筆した。

以上のように、波模様が施された飾幕や彫刻によって、地車は、水に浮かぶ船に見立てられたのです。

また、吹流や旗幟類も「地車が船である」ことを示す重要な要素です。江戸時代の大坂の地車では、人が手で吹流や幟を掲げて地車の後に付き従いました。地車の動きと相まって風になびく吹流を見れば、地車は、あたかも水面を滑る川御座船のようです。

ヤリマワシに見る川御座船の操舵法

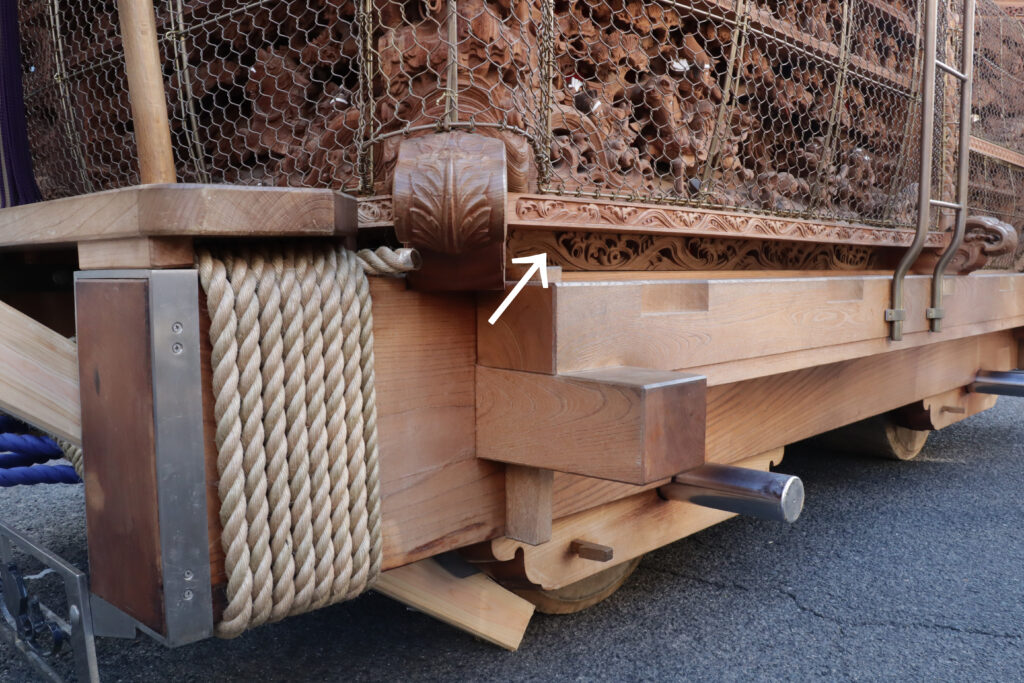

岸和田の地車にも、船の記憶が多く残っています。その中には、前述の大坂の地車の要素を受け継いだものと、岸和田で独自に考案されたものとがあります。下図は、岸和田型の地車に見られる、船に関連する要素を示したものです。これを見ると、岸和田型の地車は船そのものといっても過言ではありません。波の意匠は、岸和田型の地車の場合は土台ではなく、土台の直上の前後左右に組み込まれた、細長い水板と呼ばれる部材に施されています。

岸和田型の地車の水板(中町〈岸城神社氏子〉)写真:森田玲

さらに、岸和田では、これら「有形の船の記憶」とともに、「無形の船の記憶」も残っています。大屋根と小屋根の上に乗る大工方と呼ばれる采配役が、後梃子に舵取の方向と加減を伝える岸和田の地車独特の操舵法は、川御座船の操舵法を模したものです。ヤリマワシやチョイドリなど岸和田の地車の操舵法は、岸和田の人々が考案した、機能性を備えた「究極の遊び」といえるでしょう。

-724x1024.jpg)

『岸和田だんじり図典』より

ヤリマワシの動画あり→こちら

このように、地車は、祭の中の神賑行事の祭具として欠かせない存在であるばかりでなく、図らずも、今では失われた和船文化の記憶を伝える貴重な役割を果たしているのです。

以上、三回にわたって、岸和田祭と岸和田の地車に関して、あまり知られていない、けれども大切で興味深い話を記しました。根拠などは、以下の書籍に詳述しておりますので、興味のある方は、ご覧いただければと存じます。

本稿が、皆さんの岸和田祭の見聞の一助となれば幸いです。

おわり

--------------

森田玲(民俗学者・篠笛奏者)

--------------

より詳しくは

『日本だんじり文化論』創元社(2021)→こちら

『岸和田だんじり図典』だんじり彫刻研究会(2024)→こちら

-972x1024.png)

過去の記事

過去の記事