神賑の始まりとカラクリ地車

〈岸和田祭の歴史(2/3)〉

「だんじり語源考」の途中ですが、岸和田祭が近付いて参りましたので、岸和田祭と岸和田の地車に関して、あまり知られていない、けれども大切で興味深い話題を、三回に分けて記します。今回は、その第二回目です。

岸和田祭の神賑(かみにぎわい)の始まり

前回お話したように、岸和田城下では、旧暦六月・八月・十一月に、神事を中心とした祭が営まれてきました。しかしながら、当初は、城下全体が盛り上がるような賑わいではありませんでした。

岸和田祭が「祭礼」と呼ばれるに相応しい華やかさを備え始めたのは、延享二年(1745)の祭からです。

まず、旧暦六月十三日の牛頭天王の祭で、紀州街道沿いの家々の軒先に献灯提灯が掲げられました。そして、同年八月十三日の八幡神の祭では、緋色の投頭巾を被った子供たちが乗り込んだ太鼓台が、「チョウサヤ」の掛声で城内城下を舁(か)いて回りました。これらの趣向は、大坂の夏祭を見聞して感動した、岸和田の町方・北町の茶屋新右衛門らの発案によるものでした。

以下の絵図は、岸和田の人々が見聞したであろう大坂の夏祭の一場面です。

-1024x683.jpg)

夏祭車楽囃子『摂津名所図会』大坂の夏祭では、家家の軒先に傘を頂いた提灯が掲げられた。坐摩(いかすり)神社の夏祭。

白-1024x624.jpg)

摂州大坂御霊宮祭礼渡御図『府社現行特殊慣行神事』より 御霊神社の夏祭

大坂の夏祭では、神輿の触太鼓の役割を担う太鼓台が出て、子供たちが太鼓を打つことが多かった。

翌、延享三年には、町方の五町(北町・魚屋町・堺町・本町・南町)から軽い引き檀尻(だんじり)が出されました。これ以降、村方と浜方からも檀尻が出されるようになります。ただし、ここでの檀尻は、現在の地車とは形態は異なり、軽い曳き屋台のようなものだったと思われます。また、神楽獅子台をともなった獅子舞も舞われました。このように、かつての岸和田祭では、様々な祭具・芸能による神賑行事が行なわれていたのです。

岸和田型地車の誕生

岸和田祭の檀尻に転機が訪れたのは、天明五年(1785)の祭でした。この年、町方の北町が、紀州街道を北東に進んだ先にある大津の村(泉大津市)から古い檀尻を借りたのですが、背が高いために城門をくぐることができず、急遽、柱を作り替えるという出来事がありました。この改造された檀尻について、『五町日記』(『岸和田祭関係史料集』に所収)では「すべて地車の初めにて御座候」と記されます。

そして、翌、天明六年には、自前の檀尻を新調することになりました。前年の反省が活かされていたはずですから、この檀尻の製作過程で、以後の岸和田の地車の特徴となった「門をくぐるためのカラクリ」が考案されたに違いありません。

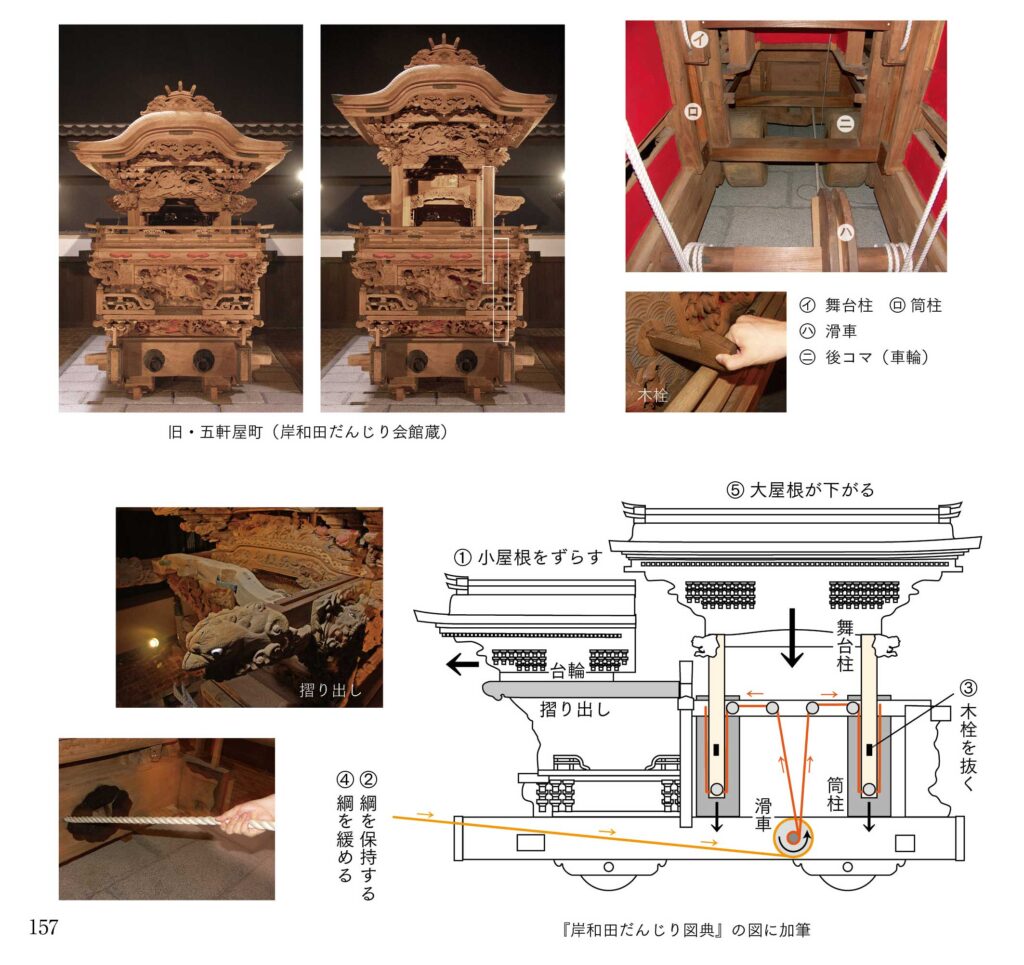

岸和田型の地車は、大坂の地車や各地の屋根付き曳車のように土台から一本の柱で屋根を支えるのではなく、柱を土台に立てる筒柱と、その内側に沿わせるようにして組む舞台柱の二つに分けることによって、大屋根の上下を可能にしました。

この天明六年製作の檀尻が、現在の岸和田の地車の原型に当たると考えられます。

明治時代に入って廃藩置県が行なわれると、城郭が取り壊されました。城門や紀州街道の門がなくなると、地車の大屋根を上下させる必要がなくなります。ところが、以後に製作される地車でも、カラクリは施されなくなりましたが、柱の二重構造は変わらず、藩政時代と同じ姿の地車が製作され、現在に至ります。

岸和田の人々にとっては、カラクリの機能の有無にかかわらず、舞台柱が内側に入ることによって成立した独特の容姿こそが、美意識の上で重要になっていたのです。

つづく

--------------

森田玲(民俗学者・篠笛奏者)

--------------

より詳しくは

『日本だんじり文化論』創元社(2021)→こちら

『岸和田だんじり図典』だんじり彫刻研究会(2024)→こちら

過去の記事

過去の記事