岸和田の神々と城下町の成立

〈岸和田祭の歴史(1/3)〉

「だんじり語源考」の途中ですが、岸和田祭が近付いて参りましたので、岸和田祭と岸和田の地車に関して、あまり知られていない、けれども大切で興味深い話題を、三回に分けて記します。今回は、その第一回目です。

岸和田城下町の成立

-1024x655.jpg)

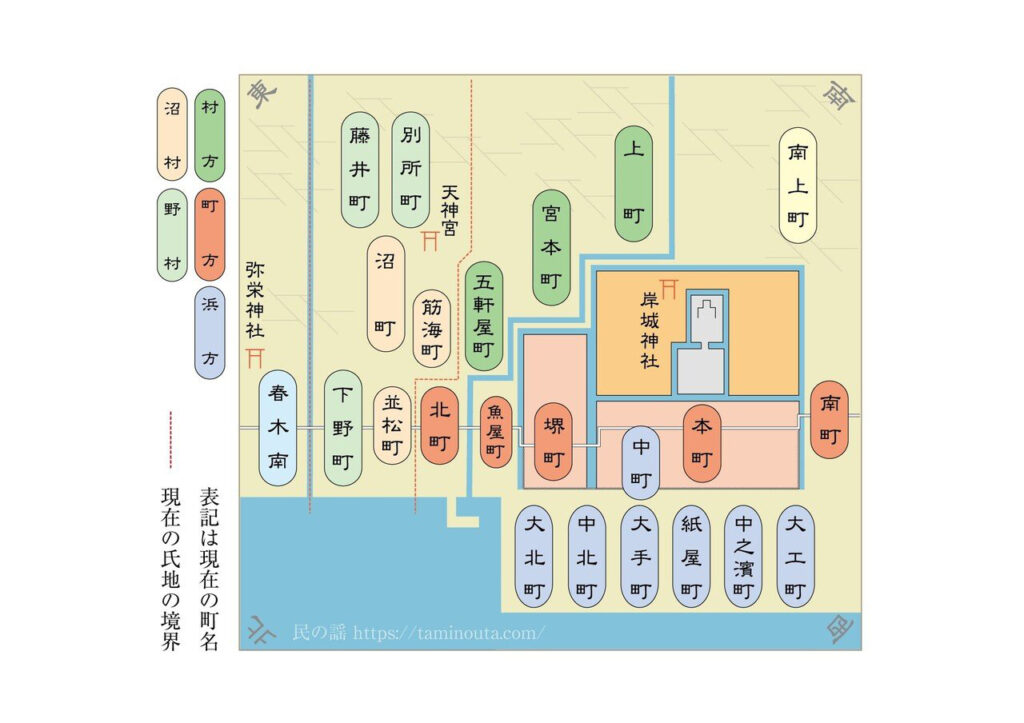

幕末の岸和田城下町「岸和田城下図」(高林家文書)を元に森田玲が作図(『岸和田だんじり図典に収録』)

岸和田は、和泉国(大阪府の南西部)の中心に位置し、茅渟(ちぬ)の海と呼ばれた大阪湾に面する港町として賑わいました。古来、岸和田の海岸は港に適した入り江を形成していました。当地は、かつてキシ(岸)と呼ばれていたことから、キシ(岸)のワダ(海)からキシワダ(岸海→岸和田)の地名が起こったと考えられます(ワダは海を意味する古語であり、全国各地の海岸に面した集落や岬に「和田」の地名が多く見られます)。

今に見る城下町の姿は、天正十五年(1587)に小出秀政によって着工されたことに始まります。元和五年(1619)に小出氏が転封されると、松平康重が入封しました。この時に、浜辺石垣が築かれ、村方(農業)・町方(商業)・浜方(漁業)の行政区分〈三郷(さんこ)〉が成立し、紀州街道を取り込む形で曲輪が完成ました。寛永十七年(1640)に松平康重が死去すると、岡部宣勝が入封し、以後、岸和田は、明治維新まで十三代にわたって岡部氏の城下町として栄えました。

氏神の祭神

岸和田祭は、岸和田城内に鎮座し、岸和田城下の三郷(村方・町方・浜方)の氏神(産土神)である牛頭天王社〈現・岸城(きしき)神社〉の夏祭と秋祭を通して、育まれてきました。

岸和田には、異なる時代に鎮まった、三柱(カミの数え方は柱)の神々が存在します。

岸城神社の主祭神は、

① 素盞嗚尊(すさのおのみこと)=牛頭天王(ごすてんのう)

② 品陀別命(ほんだわけのみこと)=八幡神

② 天照皇大神(あまてらすおおみかみ)=太陽神

の三柱で、岸和田城下の二十町(地車の所有は十五町)の氏子が奉祀しています。

① 素盞嗚尊は、京都の祇園社(現・八坂神社)に由来します。牛頭天王はインドの神であり、素盞嗚尊と同一視され、その荒ぶる性格から疫病退散に験があるとされました。人口が密集し疫病が流行しやすい都市部では、京都から牛頭天王を勧請し、祇園祭と同じ旧暦六月に夏祭を行なうことが少なくありません。岸和田も、その一例です。岸和田では、夏祭の日取は旧暦六月十三日でした。

② 品陀別命は、岸和田城の築造以前に、当地が石清水八幡宮(京都府八幡市)の荘園であったことに由来します。石清水八幡宮の八幡神は、宇佐神宮(大分県宇佐市)から勧請されたものです。八幡神が祀られた各地の神社では、旧暦八月十五日の中秋に、生き物を供養し命に感謝をするための放生会が営まれました。岸和田では、秋祭の日取は旧暦八月十三日でした。

③ 天照皇大神は、村方の産土神に由来します。伊勢神宮から勧請したものではなく、古く村方の祖先が祀った太陽神と思われます。寛文六年(1666)頃、岸和田城の城郭の拡大にともなって、天照皇大神を祀った小社が城内に取り込まれ、不明門付近に祀られるようになりました。祭日は、冬季の旧暦十一月十三日でした。

夏祭から秋祭へ

岸和田では、以上に述べたような岸和田に鎮まる神々ごとに、年に三度の祭がありました。そして、その内の二度、夏祭(旧暦六月)と秋祭(旧暦八月)に、様々な祭具や芸能による神賑(かみにぎわい)行事をともなう華やかな祭が展開しました。どちらかといえば、疫病退散の夏祭の方が重視されていたのですが、地車の台数が増えて混雑すること、また、六月は暑気が厳しく地車曳行に適さないといった理由で、岸和田祭は、次第に八月の祭に集約されていきました。

現在でも、岸城神社では、各祭神に対応した祭が、宮座を中心に、新暦の七月・九月・十二月に執り行なわれています。その中でも最も重要な祭が、九月十五日の例大祭です。この九月の岸和田祭は、旧暦八月の八幡神の秋祭の日取りを受け継いだもので、明治の改暦にともなって季節感を合わせるために、おおおそ一ヶ月の月送りで祭日を設定したものです(旧暦八月十三日→新暦九月十五日)。

補足 藩の意向で旧暦九月二十七日の三之丸稲荷社の祭に、岸和田祭のために準備された祭具(地車など)が出されることもありましたが、この祭の神賑行事は次第に行なわれなくなりました。岸和田祭の起源を、この三之丸稲荷社の祭に求め、その意義を収穫感謝の秋祭とする話が広く知られていますが、これは昭和五十年代に広がった根拠のない巷説です。岸和田祭の秋祭は、収穫感謝祭(新暦十月から十二月)ではなく、八幡神の放生会の日取(旧暦八月・新暦九月)に由来します。詳しくは森田玲『日本だんじり文化論』を参照ください。

三神社二十二町の連合曳き

地車曳行は、九月十五日の例祭(神事)にともなう神賑行事です。明治の改暦の後、九月十四日を宵宮、十五日を本宮として、十五日に岸城神社への宮入りが行なわれていましたが、平成十八年(2006)からは、地車曳行は、敬老の日の前日の土曜日と日曜日に行なわれています。

神事は、各神社それぞれ独自で執り行なわれますが、神賑行事である地車曳行は、近隣の岸和田天神宮の氏子六町と弥栄神社の氏子一町の地車との連合曳きで、岸城神社の氏子十五町と合わせた計二十二町で、地車曳行を統括する岸和田祭礼年番が組織されています。

このように、岸和田祭が成立する神事的な背景には、京都の祇園社に由来する祇園信仰と、石清水八幡宮に由来する八幡信仰があります。

それでは、人々が熱狂する神賑の地車は、いつ、どのようにして生まれたのでしょうか。

つづく

--------------

森田玲(民俗学者・篠笛奏者)

--------------

サムネイル:正保城絵図 和泉国岸和田城図(国立公文書館)

より詳しくは

『日本だんじり文化論』創元社(2021)→こちら

『岸和田だんじり図典』だんじり彫刻研究会(2024)→こちら

過去の記事

過去の記事