第2回 河内の傘車(だんじり)と尾張の楼船(だんじり)

〈ダンジリ語源考②〉

江戸時代に「ダンジリの始まり」として知られていた祭が二つあります。それが誉田(こんだ)八幡祭(誉田八幡宮/大阪府羽曳野市)の車楽(だんじり)と、津島天王祭(津島神社/愛知県津島市)の車楽(だんじり)です。

両者とも「車楽」の文字が当てられていますが、その形態はまったく異なります。前者は、大きな花傘を三輪の車に乗せた形態で、後者は、二艘の船に多層構造の櫓を組んだ形態です。

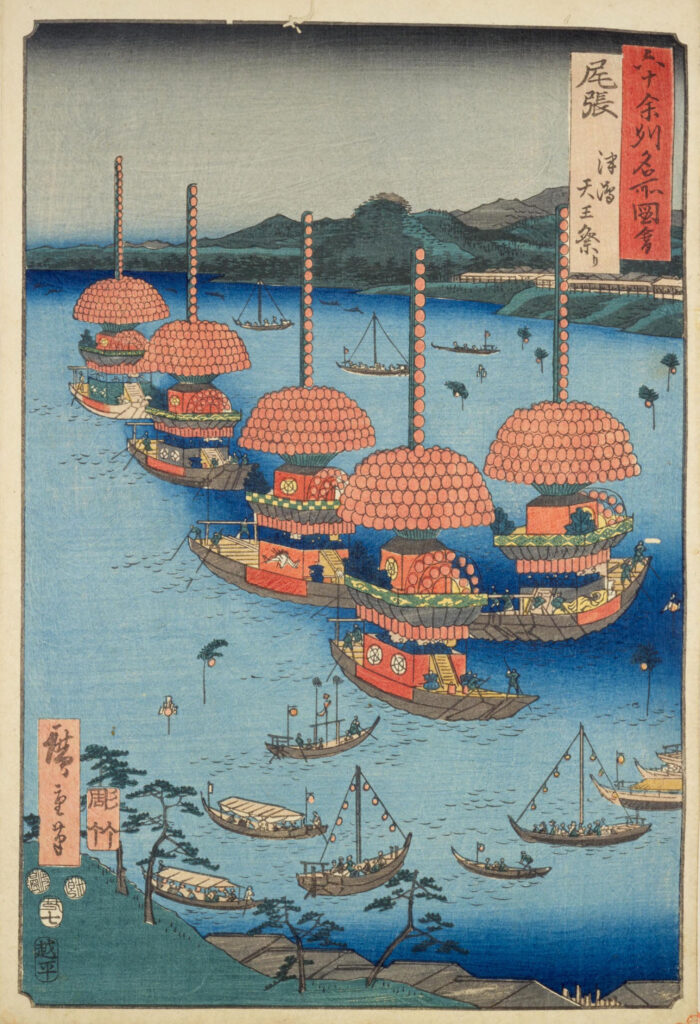

尾張の津島天王祭

津島天王祭の祭具は、何故、ダンジリと呼ばれるようになったのでしょうか。

喜多村信節(著)文化十三年(1830)序の『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』には「台尻大隅守という人物の名前が訛って、尾張の津島天王祭の祭具(車楽)がダンジリと呼ばれるようになった」と記されます。

やや無理のあるこの話の内容を、そのまま信じるわけにはいきませんが、次回以降でも述べるように、当時は、ダンジリといえば津島天王祭が連想されたようです。前回も触れたように、現在も、津島天王祭には車楽(だんじり)が出ます。

歌川広重「尾張 津島天王祭り」『六十余州名所図会』〈国立国会図書館〉

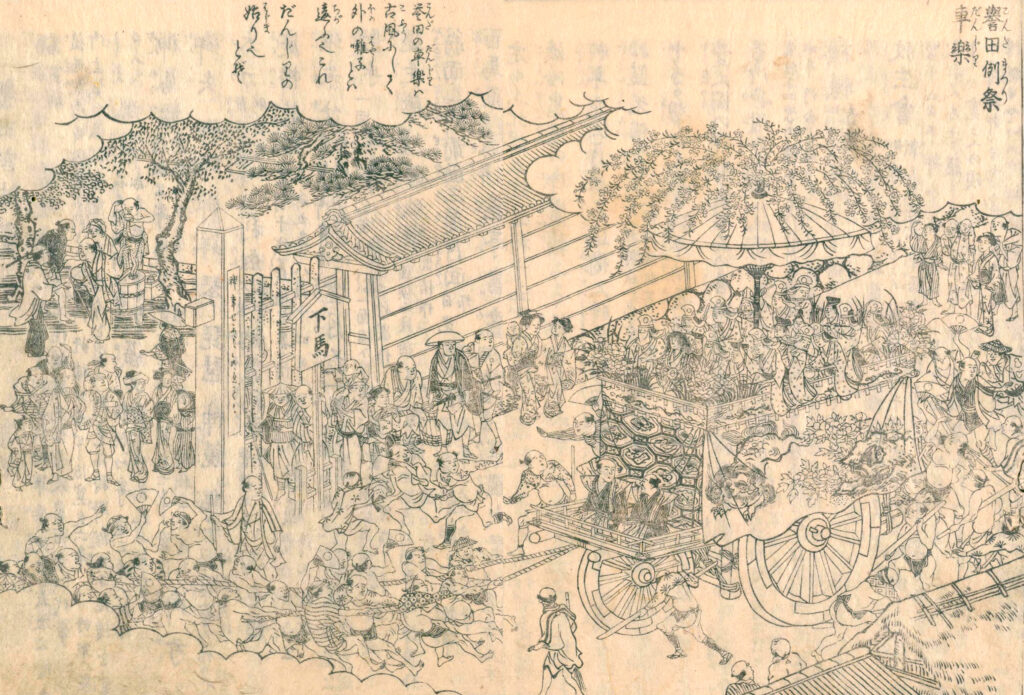

河内の誉田八幡祭

尾張と大坂とは随分と離れていますが、大坂からほど近い河内に「ダンジリの始まり」として知られた祭具がありました。

秋里籬島(あきさとりとう)著、寛政十年(1798)刊の『摂津名所図会』巻之四には、木戸から町内へと勢い良く雪崩れ込む地車が描かれています。これは、坐摩(いかすり)神社の夏祭に出た地車です。そこには、以下のような説明が記されています。

車楽(だんじり)は、旧(もと)河内国誉田祭よりはじまりて、今は、尾州の津島祭にもありて、船にてめぐり囃し立るなり、また熱田祭にもあり。そのほか諸州にもあり。

-1024x683.jpg)

丹羽桃渓(にわとうけい)「夏祭 車楽囃子」『摂津名所図会』巻之四〈筆者蔵〉

先ほどの『嬉遊笑覧』には、ダンジリの語源について記されていましたが、こちらは、ダンジリという祭具そのもののオリジナリティーについて述べているようです。津島のダンジリよりも河内のダンジリの方が古いというニュアンスです。

この河内国の誉田祭のダンジリとは、如何なるものなのか。その姿が、秋里籬島(著)享和元年(1801)刊の『河内名所図会』巻之三に描かれています。本文には、旧暦四月八日の誉田八幡宮の若宮の祭に、二両の地車が出たと記されており、挿絵には、以下のような説明があります。

誉田の車楽(だんじり)は古風にして、外(ほか)の囃子とは違ふなり。これ、だんじ里(り)の始りなりとぞ(本文には「日本檀輾(だんじり)のはじめとかや」と記される)

丹羽桃渓「誉田例祭 車楽」『河内名所図会』巻之三〈国立国会図書館〉

諸国に様々なダンジリがありますが、その中でも誉田のダンジリは古風であり、囃子も独特である。そして、誉田祭のダンジリこそが「日本のダンジリ」の始まりである、と考えられていたようです。

車には、雅楽の怜人を彷彿とさせる囃子方が見えます。ここから、当時、大坂の夏祭で隆盛を誇っていた、また、河内の村々でも曳き出されていた地車の、賑やかな囃子とは一線を画する雰囲気の音曲が奏されていたことが想像されます。現在、誉田八幡宮の祭には、この形態のダンジリは出ませんが、拝観庫には、往古の車楽が納められています。

『河内名所図会』に描かれた車楽と同じ形態のもの(誉田八幡宮)〈撮影:森田玲 2008年〉

このように、「ダンジリの始まり」であることが示唆された二つの祭具、すなわち、津島天王祭のダンジリと誉田八幡祭のダンジリの姿には、まったく共通点がなく、ましてや、本サイトの主題である、地車や太鼓とも、似ても似つかない姿です。

どうやら、ダンジリとは、祭具の形態を根拠として命名されるものではなさそうです。とはいえ、まったく共通の要素を見出すことができない祭具が、同じダンジリという名称で呼ばれるはずはありません。両者には、何らかの共通点があるはずです。

そこで、今一度、津島と誉田のダンジリをよく観察してみると、祭具そのものではなく、そこに乗り込む「人物」に、著共通点がありました。

つづく

--------------

森田玲(民俗学者・篠笛奏者)

--------------

サムネイル:「誉田祭例祭 車楽」『河内名所図会』巻之三(国立国会図書館)

タイトルの傘車と楼船は筆者が便宜的に用いた表現

参考文献

宮本圭造 2010 「「だんじり」溯源」『祇園囃子の源流―風流拍子物・羯鼓稚児舞・シャギリ』植木行宣・田井竜一編、岩田書院

より詳しくは

過去の記事

過去の記事