『岸和田だんじり図典』の書評(神社新報)

神社界の専門紙「神社新報」にて、『岸和田だんじり図典』の書評を賜りました。

ご執筆いただました先生には、厚く御礼を申し上げます。

建築の専門家としての立場から、本書を隅々まで熟読いただいた上での書評となっております。

神社新報 → ウェブサイト

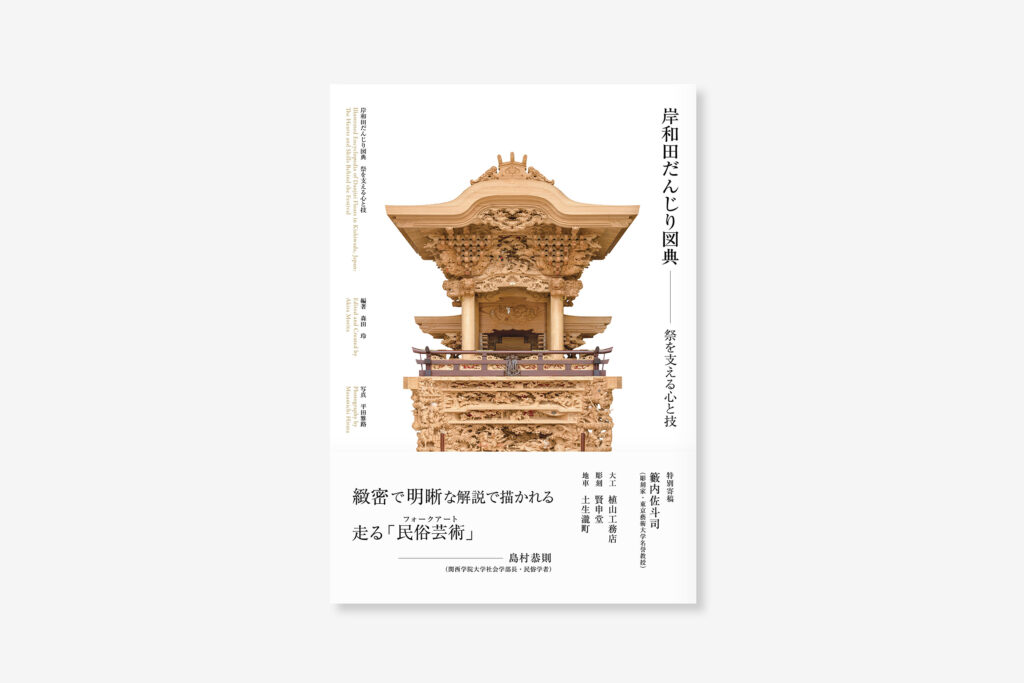

森田玲(編著)平田雅路(写真)『岸和田だんじり図典-祭を支える心と技』詳細→こちら

〈書評〉モノと祭礼の再発見 手掛かりとなる一冊

本書は、大阪府岸和田市土生瀧町の地車(だんじり)の新調記念誌であるが、その域を超えて、豊富な写真や図表で岸和田の地車に関はる魅力のすべてを伝えようとする意慾的な本である。

地車本体の構成は、上部が建築、下部が車輪の移動体、さらに間は工芸品といふ中間形態となってをり複雑だ。さうした地車について、祭りや「神賑はひ」を研究してきた著者が、本体及び関連する情報を丁寧に収録してゐる。地車に馴染みがない地域の人でも、見て、楽しむことができ、さまざまな情報が網羅されてゐることからモノや人、文化など多様な面で図典としての活用ができる。

また、土生瀧町の地車に採用された立体的な彫刻を細部の奥まで撮影・掲載してゐるのも本書の特徴である。伝統的に、彫刻は花鳥風月の組合せか物語の場面が多い。本書はそれらの概説を加へてをり、物語の場面を文字情報と併せて、彫刻美術の美しい写真から確認することができる。映像や写真のない時代、彫刻の組合せで書物に描かれた物語の場面を視覚的に表現した地車が誕生したことに思ひをめぐらせれば、地車は文化的教養を示すモノとも言へよう。

図典として秀作なのは、曖昧語まで収集してゐることであり、名称、はたまた図や写真から、気になる点を確認することができる。その一つ、著者が表した「隅棟造」は、雨をしのぐ性能や屋根を支へる構造に制約が緩い地車だからこそ可能な、通常の建築ではあり得ない造りである。この造語が適切かはさておき、特徴を一言で表してゐる。

また、地車には屋根形状や名称などの点で川御座船に見立てる思想があるとしてゐる。その点については、川御座船との共通性を歴史的に指摘するとともに現代までの変化を追ってゐる。このほか、移動体として重要な車輪についても詳細に説明してゐる。

地車各部の名称は、建築の名称と概ね共通するが、柱上の組物の構成や連子が指すものなどが異なってをり、地車が社寺建築とは別に発展してきた証とも言へよう。このほか本書では。原木の切り出し・木挽き・彫刻・組立といった製作の過程や、関はった大工や彫刻師のコメント、地車を支へる組織や地域についても紹介してゐる。

彫刻の塊である地車は、芸術の一つの到達点である。全体の形態は江戸末期頃に極致に達するが、現代の地車彫刻に伝統だけではない新機軸の組合せや表現の創出があるのも興味深い。

車を曳く地車は、平地の都市部で可能な祭礼の形である。本書を手がかりとして、神社に纏はるモノや祭礼を再発見する機会にしてはいかがだらうか。

広島・河内神社禰宜 福井大学大学院工学研究科専任講師 山田岳晴

過去の記事

過去の記事